茨高ミュージアム

出逢ったものすべてが、茨高生を育て、心を豊かにする糧となります。

★芸術

■芸術鑑賞

...1・2年次に、日本を代表する伝統芸能・文楽(@国立文楽劇場)や、音楽による舞台芸術・オペラ(@京都ロームシアター)などを鑑賞します。

| 2024年度 |

文楽『二人三番叟』『菅原伝授手習鑑』 *図書委員(広報)作成の事前学習ポスターもご覧ください。 |

国立文楽劇場 |

| 2023年度 | オペラ鑑賞『魔笛』 | 京都ロームシアター |

| 2022年度 | 文楽『二人三番叟』『仮名手本忠臣蔵』 | 国立文楽劇場 |

| 2021年度 | オペラ鑑賞『蝶々夫人』 | 京都ロームシアター |

■音楽会

...毎年3月初旬に、音楽特講選択生徒が中心スタッフとなり、クラス合唱、ミュージカル、個人・グループ演奏、合唱団・ソリスト・楽器隊による『第九』などが披露されます。

■美術科・書道科展

...毎年2月初旬に3日間ほど開催され、選択者全員によるさまざまな製作物や、美術部・書道部の作品が並びます。

【美術科】

|

1年生 |

「油絵 花を描く」光で生まれる色彩と陰影を油絵具で表現しました。「石のイミテーション」自然の石から型を取り、自然の複雑な色調をさまざまな着彩技法で表現して石のニセモノをつくりました。 |

|

2年生 |

「凹版画 石膏刷り」線を重ねて明暗をつくることで表現の幅を広げています。「油絵 わたしの街の風景」では、見慣れた空間を題材に、時間や視点などを意識し工夫して描いています。 |

美術部の作品も展示しています。

【書道科】

|

1年生 |

前期では、主に筆の機能について知り、使い方によって線の味わいが変わることを学び、後期では、平仮名や平安仮名について学びました。これらを活かして、漢詩や名言などの掛け軸や、カレンダーのタイトル書を展示しています。 |

|

2年生 |

「共同作品」をテーマとして、4人一組で制作した書と、マーブリングや白抜き剤を使用した創作を展示しています。古代文字や好きな言葉を選びました。 |

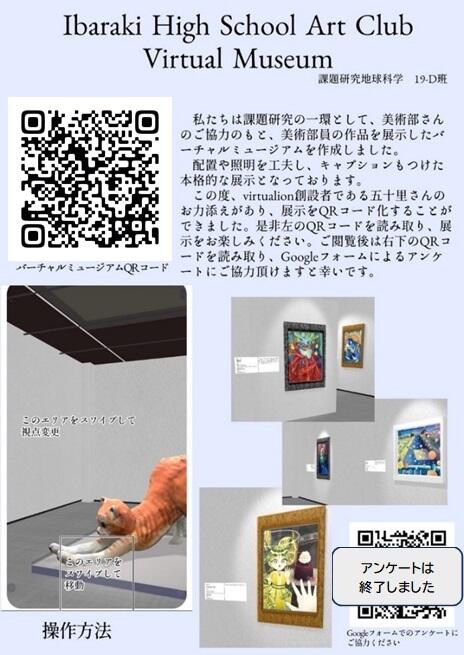

美術部作品のアーカイブをバーチャルでご覧ください!

⇒ バーチャル美術館へGO!(現在工事中👷)

(77期生が課題研究の授業にて製作)

協力:Virtualion

*「2023年度 高等学校理科教育振興助成」として武田科学振興財団から助成を受けて作成しました。

■卒業歌

卒業式で合唱する曲は、毎年学年の有志が自作します。三年間で感じたことを振り返り、仲間の意見を取り入れながら、受験勉強の合間を縫って作詞作曲し、終礼や登校日に学年みんなで練習します。たった一日のためだけの曲。茨木高校では、学問や行事だけではなく、芸術や文化活動を通じて人と人が出逢い、お互いに刺激を受け、絆が結ばれていきます。

〔76期 燦(さん)〕

***公開までしばらくお待ちください****

★自然

■荘川桜

...岐阜県旧荘川村を名の由来とする エドヒガン(オオシマザクラとともにソメイヨシノの親である桜の一種)で、樹齢410~460年といわれる県の指定天然記念物。御母衣(みぼろ)ダム建設に伴い水没する予定でしたが、1960年、茨木高校の卒業生(旧制茨木中学卒)で電源開発株式会社の初代総裁・高碕達之助が、地元の民に愛されている桜2本の移植を発案。技術指導をした植物学者の笹部新太郎(堂島中学校(現北野高校)卒)とともに桜の移植を成功させました。

![]()

生まれた家や先祖の墓は湖底に沈んだけれど、子どものころ親しんだ桜は今ここに緑の葉群をみせている......故郷を想って涙する旧荘川村の住民たちと気持ちを同じくし、高碕はこの歌を詠みました。「古きものは古きが故に尊い」と高碕は語っています。この思いと荘川村との縁を大切にするためにと、新校舎竣工(平成10年)を記念して荘川桜の苗木6本が茨木高校にやってきました。荘川桜はソメイヨシノよりも開花時期が早く、合格発表の頃に咲きます。

*こちらもご覧ください*

・久敬会HP > 新旧写真ギャラリー > 茨木高校にある"荘川桜二世"

・『櫻守』 水上勉 (新潮文庫)

■桜通り

...元茨木川緑地に面する通りでは、荘川桜やソメイヨシノが春を彩ります。部活動をする1・2年生、体育祭の練習をする3年生が過ごす場所。畑は生物科と園芸サークルが協力して管理しており、1年間を通して様々な植物が交代で生い茂ります。

■笹部桜

■「楷」の木(学問の木)

...創立100周年目前、過ぎ去ろうとしている伝統と今後の発展の象徴として、四季それぞれに装い美しい木陰をつくり得るような"木"を新校舎の庭に植えたいと考えた田中利和元校長が、岡山の閑谷高校の楷の木を実際に見て発案しました。楷(楷樹、トネリバハゼノキ)は、孔子が亡くなったときに弟子の子貢が山東省曲阜の孔子廟に植えたとされ、今も同所に多くあることから、孔子木とも呼ばれます(牧野富太郎博士により命名)。1915(大正4)年、白沢保美博士がこの木の種子を持ち帰り、育てた苗を孔子ゆかりの地である東京の湯島聖堂、岡山の閑谷高校、栃木の足利学校などの教育研究機関に植え、日本の楷はすべて曲阜の子孫だといわれているため「学問の木」とされています。春は若葉とともに黄白色の花が咲き、秋には紅葉の中で紫藍色の小さな実をつけます。

■虫塚

...2011年に茨虫会(茨木中学・三島野高校・茨木高校の歴史の中で長く続いた昆蟲趣味の会と昆虫研究部のOBたちで構成される会)の創立75周年を記念し建立されました。虫塚には、蝶が翅を休めている形をした能勢石(花崗岩の一種)が選ばれました。建立時には「玉蝉(高貴な人の埋葬に再生の願いをこめて副葬される中国の彫り物)」が埋められています。茨木中学時代に始まった、「茨虫会」の先輩方の虫供養の思いが伝わる虫塚。「虫」という文字の柔らかな筆遣いに、心温まる思いがします。

その他にも、茨木高校では、さまざまな種類の桜や植物を楽しむことができます。また、冬(12月頃~1月頃)は、『まちづくり』の授業選択者で「いばらきイルミフェスタ灯(あかり)」に参加。正門付近をイルミネーションで彩ります。

⇒ ⇒ ⇒

⇒ ⇒ ⇒

⇒

★文化

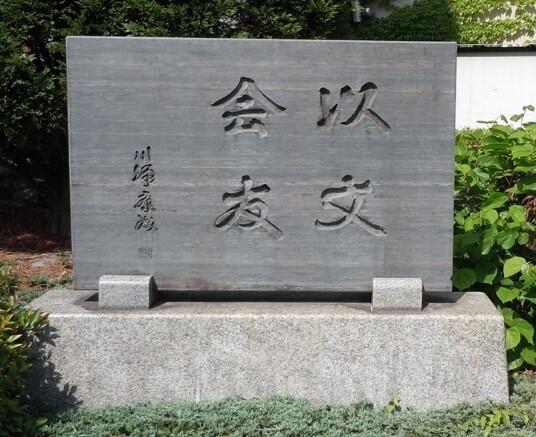

■「以文会友」の石碑(文学碑)

...本校の正門を入ってすぐ右側には、文学碑『以文会友』(川端の揮毫)があります。川端は、「文ヲ以テ友ト会ス」と読んでいます。これは、川端康成のノーベル文学賞受賞(昭和43年)を記念して、作られた石碑です。受賞の翌年には川端を招いて除幕式が行われました。その時、川端は「『以文会友』は論語にある言葉で、『文』は文学という狭い意味ではなく、文化一般・道徳・倫理、あるいは真の心、美しい心・優しい心によって、人と出会って友人をつくり、人間が結ばれ合うという意味だ」と述べています。川端の思いは現在も受け継がれ、茨木高校の生徒たちは、伝統を大切にしつつ、新たな時代を切り開こうという高い志をもって、日々仲間と切磋琢磨しています。

■近代水泳発祥之地

...日本で最初の学校プールは、1913(大正2)年、茨木高校で誕生しました。1985(昭和60)年に記念碑が建立されました。

|

水泳地 |

1913(大正2)年5月~6月にかけて、ほとんど生徒自身の作業でつくられました。府から求められた水泳の訓練を、一部の生徒だけに課すことは避けたいという校長の思いからはじまりました。 |

|

水泳場 |

"勤倹力行主義の実行"として、体操の杉本傳教諭(9回生)が陣頭指揮をとり、1915(大正4)年9月~1916年2月に生徒たちの手によってつくられました。6月末から、水泳場での授業がはじまりました。 |

|

50mプール |

1969(昭和44)年、創立70周年に併せて新体育館や久敬館が建設されるとともに、50mプールが誕生しました。 |

|

屋内プール |

1995(平成7)年、茨木高校は創立100周年を迎えました。校舎改築のトップを切って、屋内プールが完成しました。 |

■図書館

...茨高図書館には、通常の日本十進分類法によって配架された書籍とは異なるコンセプトの棚があります。

〔羅針盤文庫〕

...学問の楽しさを発見し、将来の進路を考える助けとなるように、茨高教員が茨高生に推薦している書籍を集めた棚。人生の羅針盤となるような深い学びを得られるようにと願いをこめて書籍を選んでいます。

〔茨高出身者の書籍〕

***公開までしばらくお待ちください****

★歴史

■博物標本

...明治30年以来約30年にわたり博物教師として茨木高校に勤めていた小笠原利孝教諭が収集した剥製・液浸などの博物標本約1万8000点のうち、約1000点が現存しています。校舎に常設展示されているものもあり、100年以上も生徒の目に毎日触れ続けています。

⇒ 参考ページ「茨高標本群の歴史と展望」

実物に触れる教育を大切にしていた小笠原先生の意思を引き継ぎ、学校の廊下展示を常設ミュージアムにしようと試みています。在校生に興味を持ってもらうきっかけとなるように作成された〔バーチャル博物館〕をご覧ください!

⇒ バーチャル美術館へGO!(現在工事中👷)

(77期生が課題研究の授業にて製作)

協力:Virtualion

*「2023年度 高等学校理科教育振興助成」として武田科学振興財団から助成を受けて作成しました。

バーチャルミュージアム作成の様子